先日、とある基礎自治体の教育委員会から、Teach For Japanの7期フェローの肩書きで、キャリア教育について講演の機会をいただいた。今回機会をいただいたことで、少なくとも私は、たかだか3年間しかなかった現場経験のなかでも、好き勝手やらせてもらったさまざまな「再現不可能」ともいうべき実践たちと、その根底にある考え方を、つなげて整理できた感覚があった。とてももったいない気がするので、その時の資料をもとに、あらためて気が向くままに文字に起こしたら案の定とてつもない文字数になったので、分割しておいた。

目次

- ①プロジェクトという生き方、探究というキャリア : 私の「誇らしい過去」から

- ②「探究」の5つの要諦 : 対象への探究が、自分自身の探究に、つながり・広がる過程

★いまここ↑ - ③「キャリア」をめぐる見方・考え方 : 「よりよい在り方」につながる選択と物語

前の章では、自分のこれまでのライフストーリーをただつらつらと書き起こした。実際の講演ではスライドでそれを見せながら示したのだが、そこでは自分がどんな人間なのかを示したかっただけでなく、それぞれの経験のなかで、自分自身が「正解なんてないような問いを探究し、それを面白がって取り組んでいたら、楽しくなっちゃった」ということ、そしてそれらの経験がまた、他の経験に結節していった、ということを示した。そのキーワードが「プロジェクトという生き方」「探究というキャリア」だった。ここを、もう少し、私発信じゃないソースから解き明かしたい。

「探究とキャリア」についての長い思索の旅路 – ①プロジェクトという生き方、探究というキャリア : 私の「誇らしい過去」から

ところで最近私はハマっているYoutubeが2つある。一つは、「有隣堂しか知らない世界」というチャンネル。神奈川のローカル書店ながら、神奈川県民は皆「全国チェーンだ」と思っている書店・有隣堂の企業チャンネルだが、個性的な書店員やゲストたちが、書店、つまり本や文具にまつわる様々なニッチな世界観を存分にひけらかし、それを、可愛い見た目のくせに中身が毒舌な司会ミミズク・R.B.ブッコロー氏(ぬいぐるみ)が突っ込んでいくという、軽快かつぶっ飛んだ構成になっている。当時アルバイトだった大学生(現在は高校の国語教員)を登場させた「古文訳J-popの世界」などは、私が教員時代だったら絶対に黙食の給食の際に電子黒板で放映していたと思うほどの映像だ。ぜひみてほしい。

そしてもう一つが、朝日放送テレビの平日夜バラエティ枠「ナイト in ナイト」の公式チャネルにアップされる、伝説的長寿番組「探偵ナイトスクープ」の動画だ。私は、近年教育界で「探究学習」がホットワードになって以降、ナイトスクープこそ探究の教科書だ、という持論があるのだが、あるときある私立学校の教頭先生とこの点で意気投合したことがある。笑いあり涙ありで素人たちの「依頼=問い」を探偵たちと共に探っていく過程で素人たちが適度にイジられていくのは見ていて本当に面白い。

その動画の中に、私が勝手に「メタルチップの謎」と呼んでいる動画がある。この動画こそ、探究学習の真の姿だ、と思って、例の講演の機会では、参加者の事前課題として視聴してきてもらった。まずはその動画を見てほしい。

(以降、この段落はネタバレです)テキストでもこの動画を振り返っておこう。道端に落ちている金属を収集するのが大好きな9歳の依頼人の少年。彼は最近、小さな金属片をたくさん見つけるようになった。本人はそれを「メタルチップ」、通称「メタチ」と呼んでいる。依頼は、この「メタチ」の正体を掴むこと。磁石につくか、電気を通すか、といった一通りの実験は行なっているが、では実態は掴めず。そして探偵と共に外出して「メタチ」を探し始める。駐車場付近で多く発見されるため、依頼人は「車の部品では」と仮説を立てた。そこはナイトスクープ、自動車メーカーの広報部に電話しアポを取り付け、自動車エンジニアに見てもらったところ「車から部品が落ちることは考えにくい」とのこと。その後、金属スクラップ工場に出向き、金属分析器で成分を見たところ、ニッケルが多く含まれることを発見。ではこれは何に使われるものだ、と、社員総出で考えを出し合ったところ、「加熱式電子タバコの熱源では」となり、実際に加熱式タバコの中から出てきた金属片を分析すると成分が一致した、というお話。(以上ネタバレ終了)

実際にこれを見た先生たちからは、子どもの純粋な好奇心から探究を進める姿が印象的だった、子どもの疑問に向き合うには真剣かつサポート的な大人の姿勢が大事、探究的プロセスやキャリア教育につながる、といった感想が出ていた。シメシメと思ったのはいうまでもない。そして私はこの動画から、「探究的な学び」の要諦として、5つのポイントを講演で提示した。

- 本当に好きでたまらない

:身近なテーマが探究の始点 - 「いいじゃん」と肯定される

:好きを好きと言える安心 - 仮説を持って調べる

:問いを持ち、探究の観点を絞る - 足掛かりとなる専門知

:仮説に磨きをかける人と知識 - 面白がってくれる伴奏者

:先導し、協働し、扇動する

この動画の場合、依頼人の金属収集癖が「メタチ」の謎の始点になっており(1)、その収集癖を両親が咎めることはなく(2)、磁石や通電の実験を自分で行ったのち発見した場所から仮説を立てていた(3)。探偵ナイトスクープという番組だからこそ、という要素ではあったが、自動車メーカーへのヒアリング、金属スクラップ工場での成分分析などは、専門知の集積とも言えるし(4)、スクラップ工場の社員で寄ってたかって仮説を出し合っていた様子も印象的だ(5)。そして何より、今回の探偵であるスリムクラブ・眞栄田さんの関わり方の塩梅がいい(5)。ちなみに5で私が「伴奏者」としているのは、一般的な「伴走」ではなく、合いの手を入れることでメイン奏者を際立たせる意味のほうが合致度が高いので「伴奏」を用いているが、まさしく眞栄田さんの「合いの手」は、芸人・タレントだからこその為せる技とも言える。

で、私はこの5つの要諦を、単に動画から抜き出したというわけではない。私がTeach For Japanで教員をする2年前から携わっていたNPO青春基地が掲げる「生成的な学び」「学び=動かすこと」といった根底の思想、そして何より「生まれそたった環境をこえて、一人ひとりが想定外の未来をつくる」という団体コンセプトから着想を得た部分が大きい。青春基地では、探究的な学びそのもの、あるいはその前段階の準備として、身体性に根ざしたアートのワークショップや、街歩き・対話/インタビューといった手法によるワークショップを通じて、学びに向かう「ほぐし」をしている。

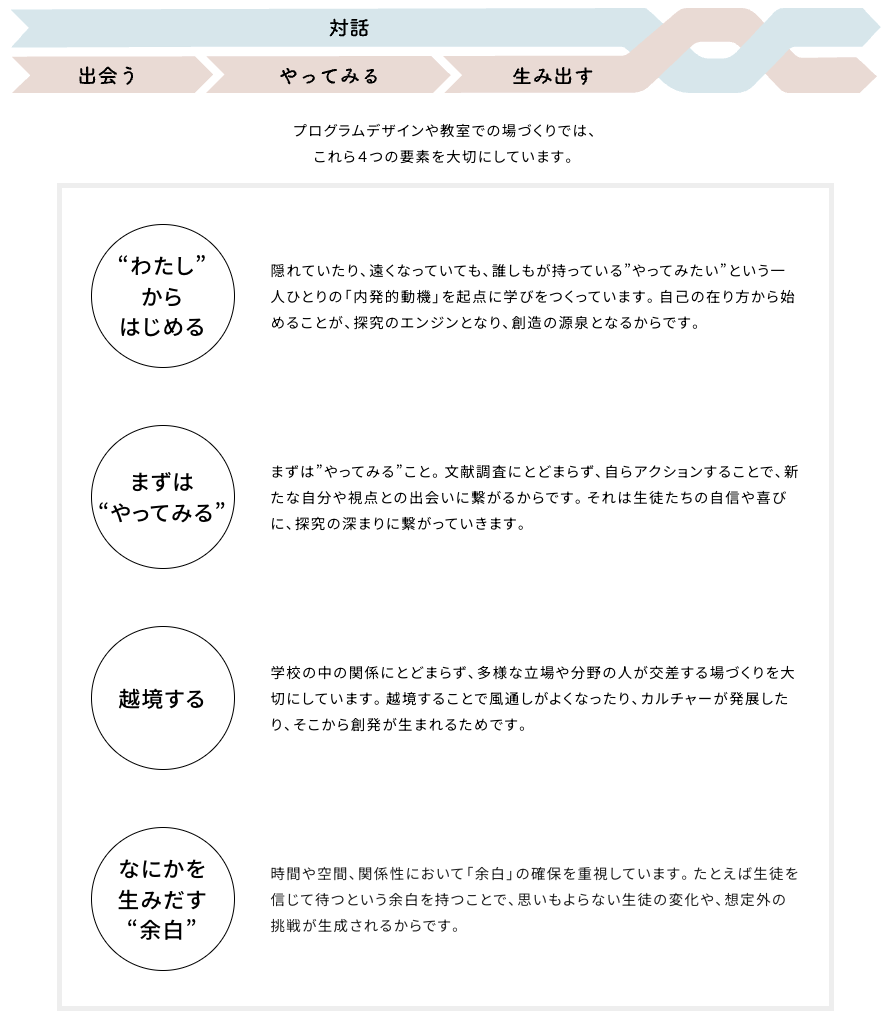

その青春基地が大事にしている「学び」の要素は4つある。

- “わたし”からはじめる

- とりあえずやってみる

- 越境

- なにかを生み出す余白

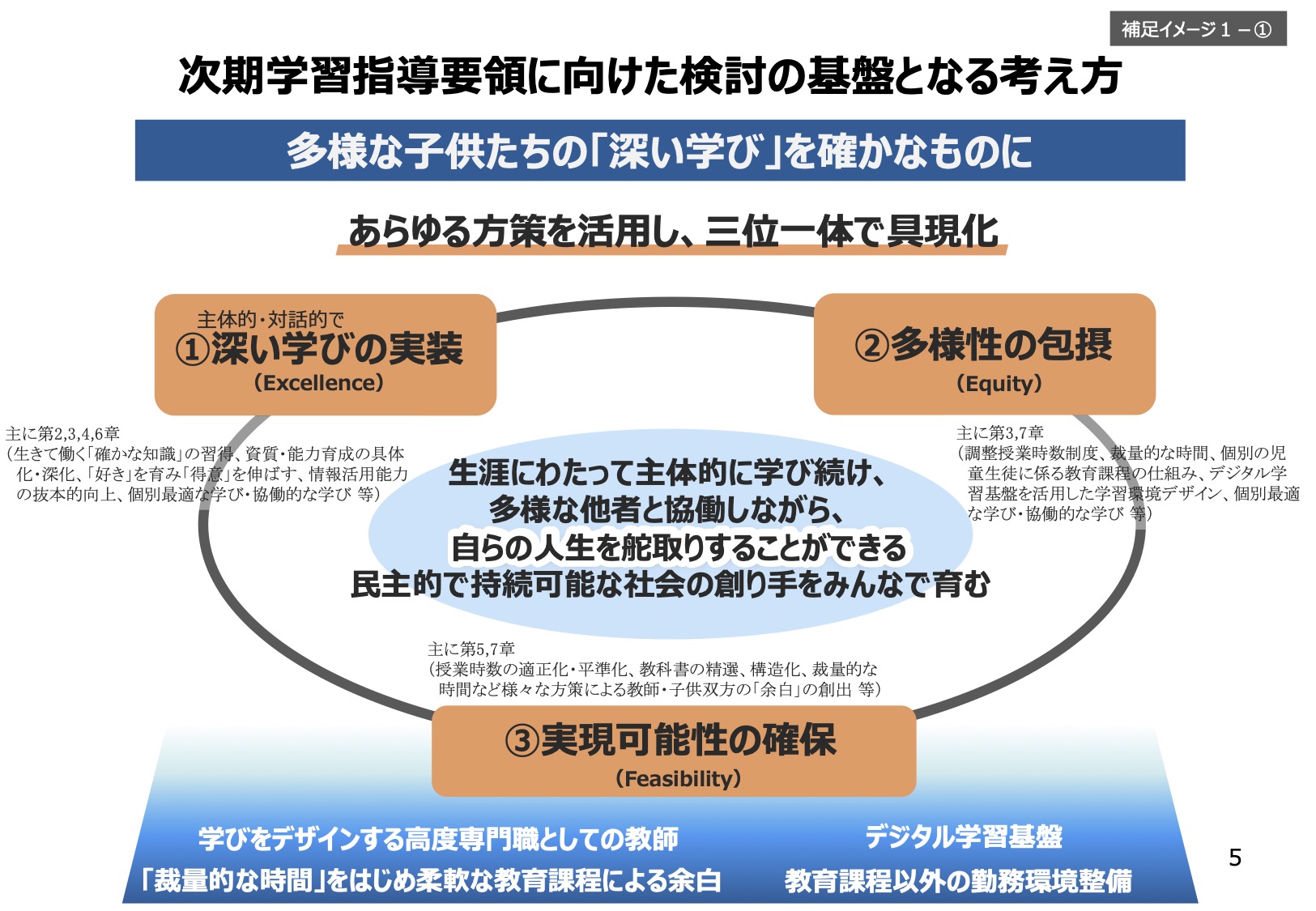

特にこの「”わたし”からはじめる」は、5つの要諦の1と合致する。そして、これは件の講演の際に知ったのだが、2030年に実施となる心学習指導要領改定(10年に1回)に向けた論点整理の素案の中に「自らの人生を舵取りすることができる」という文言とともに「『好き』を育み『得意』を伸ばす」というワードが入ってきた。これはもう、「”わたし”からはじめる」でしかない。ちなみに論点整理素案のことは、NTTドコモの稲田さんの記事がすごくわかりやすい。さすがだ。

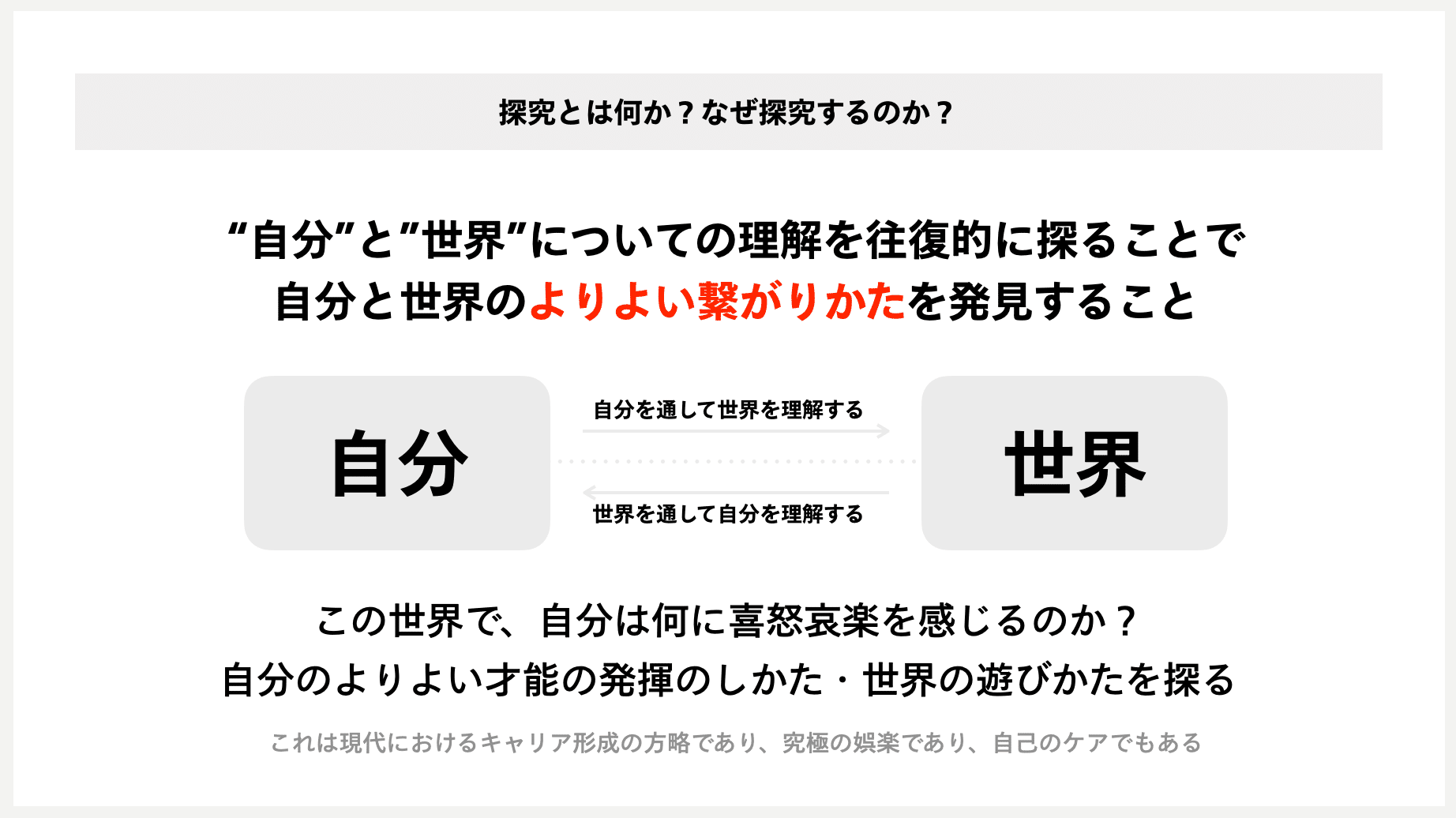

ところで、「探究」というキーワードについては、長らく東大で「ワークショップ」を中心に学習環境デザインを研究され、現在ではMIMIGURIという組織開発コンサルティングファームの経営陣に名を連ねている安斎勇樹さんが精力的に記事をアウトプットしている。氏の『問いのデザイン』『問いかけの作法』などは、人事界隈ではスマッシュヒットの感じがあった。で、その彼が「キャリア目標を捨て、「探究テーマ」を持とう」という記事を書いていたんだが、これがとても良かった。そのなかに、「探究とは何か」を説明した、ものすごくわかりやすい図解があるので引用する。

この「自分を通して世界を理解する」と「世界を通して自分を理解する」の往復により、自分の才能の発揮の仕方や世界の遊び方を知り、両者のよりよいつながり方を発見していくことこそが、キャリアなんだ、という整理にだいぶ感動したことを覚えている。その上で探究のテーマについて、以下のようにも記載している。

「探究テーマ」

自分はどのような角度・抽象度で、

世界のどのような対象を眺めたいのか

探究の方向性を示した

コンセプト・キーワード・問いを

仮説的に言語化したもの

あぁ、前章で私が書き出した個人的なライフストーリーで出した「問い」たちも、探究テーマだったんだな、と腑に落ちる思いがした。

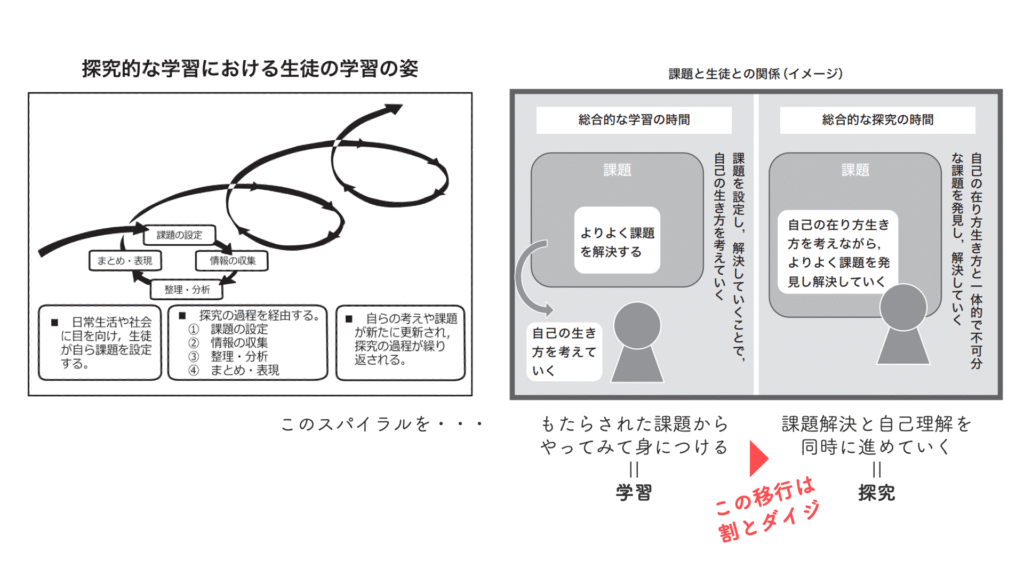

ところで、この安斎さんの図解、熱心な教育関係者はきっと「どこかで見た気がするぞ」と思うだろう、と予想した。というか、自分がどこかで見たことがあった。それは、中学校学習指導要領解説・総合的な学習の時間編 P9にある図解(左)と、高等学校学習指導要領解説・総合的な探究の時間編 P9にある図解(右)だ。併記してスライドに起こしている。

つまり、設定した探究テーマに基づく学びを進めると、自分の考えや課題が新たに更新され、また次の探究テーマにつながる、というスパイラルを繰り返すことで、自己の生き方を考えていくことが洗練されていく、という営みがイメージされている。義務教育の「総合学習」では探究テーマ設定は「もたらされるもの」になっているが、高等学校の「総合探究」では探究テーマ設定と自己のあり方は一致しているのが違いとして現れている。だが、いずれにしても「自分と世界の往復で、よりよいつながり方を発見していく」という安斎さんの整理と、この学習指導要領の解説で述べられているイメージはおんなじことを言っているように思う。

言い換えれば、探究とは

問いと関心を持ち、

学びを前に動かし、

だれかと共に進む、

そんな自分を知る営み

と表すことができるし、それがすなわちキャリアじゃん、と言っても過言じゃないと思うわけだ。私はこの整理がとてもしっくりきているし、だからこそ「よりよく生きていくためのキャリア」という観点では、

- 本当に好きでたまらない

:身近なテーマが探究の始点 - 「いいじゃん」と肯定される

:好きを好きと言える安心 - 仮説を持って調べる

:問いを持ち、探究の観点を絞る - 足掛かりとなる専門知

:仮説に磨きをかける人と知識 - 面白がってくれる伴奏者

:先導し、協働し、扇動する

という探究の要諦も共通して大事になるといってもおかしくはないと思う。

私はおそらく、こんなことを「探究」に対してうすらぼんやり考えていたのかもしれない。2017年くらいからの「Project Based Learning」や「探究学習」の流行り、そして学習指導要領先行実施がある程度見えてきている中での2019年のTeach For Japanフェローとしての教職への入職、そしてコロナ禍による学びのパラダイムの転換。その一方で存在する、自分自身のそれまでの生きてきた歩みが蓄積となって、いろいろ「たぶんこうじゃないか」と考えていたわけだが、ここに結節したんだと思う。

と、ここまでは教育の世界の文脈で「探究」についての見方を整理した。が、今度はちょっと、人事バックグラウンドをベースにした「キャリア」についての見方・考え方を整理したい。

「探究とキャリア」についての長い思索の旅路 – ③「キャリア」をめぐる見方・考え方 : 「よりよい在り方」につながる選択と物語